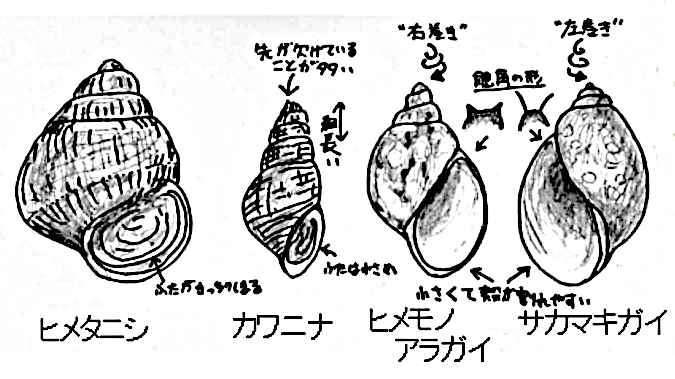

北山公園の水辺で巻貝を探してみよう

かっぱの楽校 生き物講座126

今回は、水路や菖蒲田にいる巻貝の紹介と見分け方です。 いずれも藻類中心の雑食性、水槽でも飼いやすいですよ。

- ヒメタニシ貝殻はそろばん玉のよう、殻高(殻の高さ)が1~2cm位のものが多い。 殻は硬く、蓋がピッチリ閉まり、卵ではなく直接小さな 貝を産みます。 アサリのように水と共に吸い込んだ浮遊物を体内でろ過して食べることもできる ので、水槽内のコケや濁り取りとして重宝します。

- カワニナゲンジボタルが餌とする貝です。 ヒメタニシと同じく、殻が硬く、小貝を産みます。 北川では以前より下流までみられるようになりました。 殻高 ~3cm。中身のない貝殻は‘笛’になりますよ (^^)。

- ヒメモノアラガイ殻高1cm位の小さな貝で、殻には蓋がなく、薄く割れやすい。 殻の上から内臓などの中身が透けて斑模様になってみえます。 ゼラチン質で包まれた卵を産みます。 水の汚れにも強い。

- サカマキガイ(90年位前からの国外外来種)

大きさや色、蓋なしの薄い殻、卵の産み方などはヒメモノアラガイとそっくりなのですが... 貝殻が‘左巻き’で、名前の由来(逆巻→サカマキ)になっています(他の3種は‘右巻き’)。 水面で背泳ぎもするし、水の汚れにも強いです。<康>

2025.6.28 かっぱ通信156号に掲載