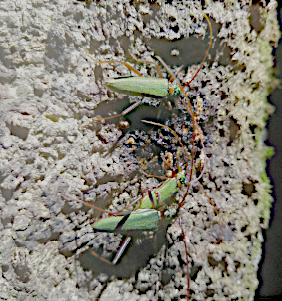

アカアシオオアオカミキリ

かっぱの楽校 生き物講座122

皆さんはアカアシオオアオカミキリ(写真)というカミキリムシをご存じでしょうか?

ほぼ完全な夜行性のカミキリムシで、昼間に活動しているのを見かける事はまずありません。その名前の通り、赤っぽい脚で、体全体は見事なまでのメタリックグリーンにわずかに赤っぽいラメが入った、まるでスパンコールのドレスを身に纏ったような、美しく輝くカミキリムシです。体調は30㎜強といったところでしょうか、そんなに大きくはありませんが真っ暗闇の夜の森で、懐中電灯に照らし出されたクヌギやコナラの樹液に集まる姿は、ぞっとする位に存在感十分な姿です。とても警戒心が強く、人間の気配を感じると、そそくさと逃げまどいます。

東村山周辺では、6月から8月の初旬までに観察され、お盆のころになるとすっかり姿を消してしまいます。例年の観察数のピークは、7月25日前後のこの辺りの梅雨明けから1週間くらいのようです。今年もそのくらいの頃の夜の森で、実にたくさん観察出来ました。

以前は、このカミキリは、関東地区では絶滅が危惧されていて、本土部の2010年のデータでは絶滅危惧1B類だったのが、2020年のデータでは準絶滅危惧に修正されています。確かに、僕が毎年見ている限り、東村山周辺ではここ20年ほど毎年少しずつ増えていて、一昨年去年、更に今年は何の加減だか、大発生に近い感じがしました。ネット等で検索してみると、ナラ枯れの影響で弱った樹木から樹液が出やすい環境が継続しているため、個体数が増加したのではないかとの記述も見られます。僕も確かにそう感じます。前述のナラ枯れは、ミズナラやコナラで起きる伝染病で、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌で木が水を吸い上げられなくなり枯れてしまう木の病気です。それにより倒木や落枝による人的被害が懸念され、里山の管理上の問題になっています。この美しいアカアシオオアオカミキリが沢山見かけるのは、とても楽しいのですが、ナラ枯れ等の自然のバランスの変化で、増えたり減ったりする生き物の世界に、とても神秘的なものを感じました。来年は、皆さんも懐中電灯を片手に夜の森に出かけてみてはいかがでしょうか?(中谷)